2025年4月号

お子さんの入園・入学、進級、進学おめでとうございます。私は大玉村の学校でスクールソーシャルワーカーをしている増田泰司(ますだ たいじ)と申します。皆さんがお子さんとの生活で困ったり悩んだりした際、お手伝いさせていただく仕事です。このように8月を除く月1回おたよりを発行して、子育てや教育、心身の健康に役立つ情報をお届けします。

さて、今年度最初のテーマは、子どもたちの「受援力」です。

受援力とは

受援力とは、「自分が困った事態に陥り一人では解決できないときに、適切なやり方で周囲に助けを求めて支援を受け入れる力」のことを指します。受援力が高い子どもは、困難な状況に直面しても孤立せず、周囲の人と協力しながら問題を乗り越えることができます。

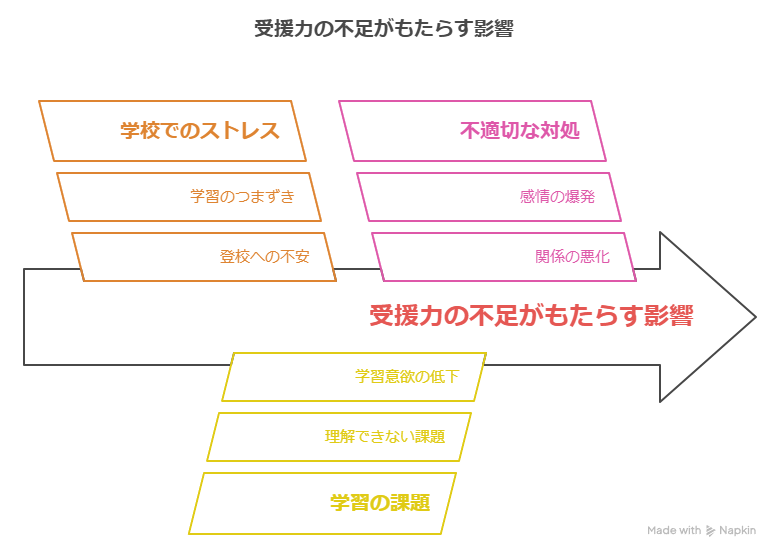

受援力が不足していると、以下のような状況が生じることがあります。

- 学校での悩みを抱え込み続けた結果、登校することが苦しくなる。

- 勉強が分からないままになり、学習意欲が損なわれる。

- 泣きわめいたり暴力に訴えたり悪口を言ったりするなどの不適切な解決法に走って、友だちや大人たちとの関係が悪化する。

子どもがまったく困らない環境を用意してやるのは不可能です。大切なのは、困ったとき適切に解決する力を養うこと。そして、一人で解決できないときには、他の人に助けを求める力を養うことです。子どもたちが家庭でも学校でも地域でも安心感を持ち、自己肯定感を高めながら成長できるために、受援力の育成は欠かせません。

受援力を育てるためにできること

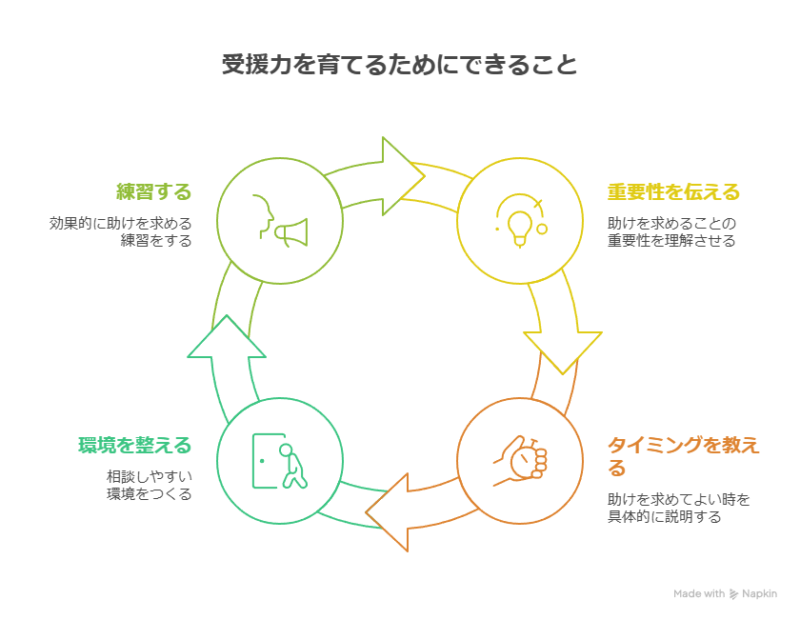

(1) 助けを求めることの大切さを伝える

子どもに「困ったときに助けを求めることは悪いことではない」と伝えましょう。

大人の側が「困ったときは相談してね」と言葉で伝えることはもちろん、実際に自分が助けを求める姿を見せることも効果的です。たとえば、「お母さんも分からないことがあるから、お父さんに聞いてみるね」といったように、大人が周囲に助けを求める様子を示すのです。

(2) どんな時に助けを求めていいかを具体的に教える

子どもが助けを求めることに慣れていない場合、「どんな時に助けを求めてもよいのか」が分からないことがあります。そこで、具体的な例を示しながら伝えましょう。

たとえば、「宿題が分からなくて困ったとき」「友だちとの関係で悩んだとき」「学校で嫌なことがあったとき」「体調が悪いとき」など具体的なシチュエーションを挙げることで、子どもが助けを求めるタイミングを理解しやすくなります。

(3) 相談しやすい環境をつくる

子どもが安心して助けを求められる環境を整えることも重要です。以下のような工夫をするとよいでしょう。

- 日常的に子どもの話をよく聴く。

- 子ども自身やトラブルの相手を責めるような言い方を避ける。

- すぐに解決策を示すのではなく、まずは「話してくれてありがとう」と感謝し、それから「それは大変だったね」「だからいやだったんだね」などと、子どもの気持ちを受け止める。

(4) 助けを求める練習をする

「困ったら助けを求めよう」と言われても、実際の場面でどうすればよいか分からないことがあります。そこで、具体的な言葉を使って助けを求める練習をするのも有効です。たとえば、

- 「先生、○○が分からないので教えてください。」

- 「お母さん、今日学校でこんなことがあって困ったよ。」

- 「ちょっと手伝ってくれる?」

といった具体的なセリフを教えたり一緒に考えたりします。そして、繰り返し練習(ロールプレイ)することで、子どもが実際に使いやすくなります。

子どもたちが受援力を身につけて、楽しく充実した家庭生活・学校生活が送れますように。

→ バックナンバー一覧へ → トップページへ

コメント コメントありがとうございます!