2025年10月号

どもが学習や部活動に自発的に取り組む姿を見るのは、親や教職員として大きな喜びです。しかし現実には「早くしなさい」「宿題は?」と声をかけなければ動かないことも多いでしょう。それを毎日繰り返していると、こちらがすっかり疲れてしまいます。どうしたらいいのでしょうか?

やる気は「外から与えるもの」ではなく「内から湧き出るもの」

多くの大人が「どうすれば子どもにやる気を出させられるか」と考えます。しかし、やる気は本来、外から押しつけられて生まれるものではありません。

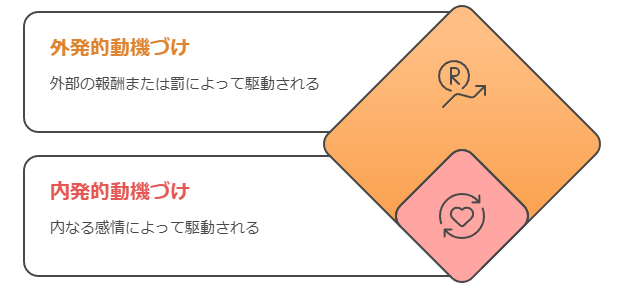

大切なのは「内発的動機づけ」です。これは「知りたい」「できるようになりたい」「楽しい」といった感情によって内側から意欲が湧き上がってくることを指します。逆に「怒られるから」「ご褒美があるから」という外からの働きかけで生じた「外発的動機づけ」だけでは、長続きしません。

子どものやる気を育てる第一歩は、「やらされる」状況を減らし、「やりたい」と思える環境を整えることです。

子どもからやる気を引き出すための工夫

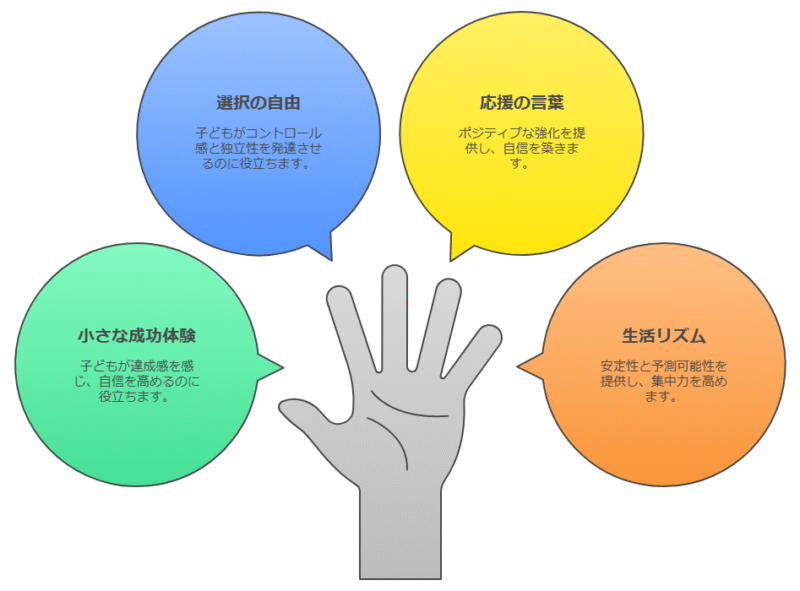

(1) 小さな成功体験を積ませる

子どもは「できた!」という体験を通じて自信を持ち、次の挑戦に向かう意欲を得ます。たとえば、宿題をすべてやらせる前に「今日は最初の3問だけやってみよう」とハードルを下げる方法があります。最初から全部を求めるよりも、小さな達成感を積み重ねる方が意欲は高まります。

また、終わった後には「ここまでできたね」「がんばったね」と具体的に認める声かけをすることが大切です。子どもは自分の努力を大人が見てくれていると感じ、次のやる気につながります。

(2) 枠内での選択の自由を与える

大人でも、やらされることより自分で選んだことの方が意欲的に取り組めます。たとえば、「宿題、今やる? それとも夕食の後にやる?」「お掃除、机の上から始める? 床からやる?」というように、「やることを前提として選択肢を与える」関わり方をすると、子どもには「自分で決めた」という感覚が生まれます。この感覚が、やる気を生み出す大きな土台になるのです。

(3) 否定よりも応援の言葉を多く使う

「どうしてできないの?」「またサボってるの?」といった、相手を否定するような声かけは、かえって子どもの意欲を削いでしまいがちです。

一方、「今日はここまでがんばれたね」「昨日よりも早く取りかかれたね」と、ほんの少しでも望ましいポイントを認めて肯定的に伝えると、子どもは「次はもっとがんばってみよう」と思えるようになります。

大切なのは「できなかったこと」ではなく、「できたこと」に目を向ける姿勢です。そして、完璧を求めるのではなく、ほんの少しの進歩でもしっかり認めることです。

(4) 生活リズムを整える

やる気の有無は心の問題だけではありません。睡眠不足や不規則な生活は集中力を低下させ、気持ちが落ち込みやすくなります。睡眠時間を一定に保ち、朝は太陽の光を浴びる習慣をつけることが大切です。睡眠リズムが崩れている場合には、まずは起床時間を整えることから始めるとよいでしょう。

特に寝る前のブルーライトは睡眠の質を低下させます。寝る1~2時間前には、ゲームや動画視聴を終わらせるようにしましょう。

大人がモデルを見せよう

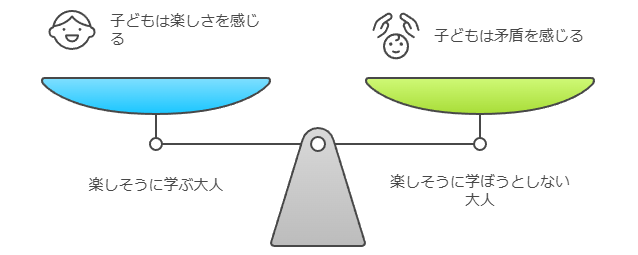

子どもは大人の姿をよく見ています。親や先生自身が楽しそうに学んだり、仕事に取り組んだりしていると、子どもは「がんばるって楽しいことだ」と感じます。逆に、大人が口では「勉強しなさい」と言いながら自分はスマートフォンばかり見ていれば、子どもは矛盾を敏感に感じ取ります。

子どものやる気を育てるには、まず大人自身が「やる気のある背中」を見せることが欠かせません。どうか、自分自身の人生を一生懸命に楽しんでくださいね。

→ バックナンバー一覧へ → トップページへ

コメント コメントありがとうございます!